|

Информация о ходе реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» в 2007 году

|

|

Тип муниципального образования |

Количество муниципальных образований (% от общего количества) |

Количество населения (% от общего количества) |

|

Городские округа |

2,2 |

38,3 |

|

Городские поселения |

7,2 |

16,1 |

|

Сельские поселения |

82,2 |

35,2 |

|

Внутригородские муниципальные образования городов федерального значения |

1,0 |

10,4 |

Как следует из представленного анализа, население Российской Федерации неравномерно распределено по различным муниципальным образованиям.

Рис. 7. Соотношение численности населения и типов муниципальных образований, %.

Наиболее ярко это представлено на примере сельских поселений, которых в Российской Федерации 19864 или 82,2 % от общего количества муниципальных образований. При этом проживает в сельских поселениях только 35,2 % населения России. Таким образом, в одном сельском поселении Российской Федерации проживает на несколько порядков меньше граждан, нежели в одном городском округе, что сказывается эффективности деятельности данного типа муниципальных образований.

Значительный разброс в численности жителей присутствует и рамках рассмотрения одного типа муниципального образования.

Таблица 2. Численность населения в городских округах

|

|

Субъект Российской Федерации |

Муниципальное образование |

Численность населения, чел. |

|

Самые большие городские округа по численности населения |

Новосибирская область |

город Новосибирск |

1 425 508 |

|

Свердловская область |

город Екатеринбург |

1 340 465 | |

|

Самарская область |

город Самара |

1 130 000 | |

|

Ростовская область |

город Ростов-на-Дону |

1 068 267 | |

|

Республика Башкортостан |

город Уфа |

1 049 479 | |

|

Самые маленькие городские округа по численности населения |

Московская область |

ГО Восход |

1 785 |

|

Тверская область |

ЗАТО Солнечный |

2 005 | |

|

Свердловская область |

муниципальное образование «поселок Уральский» |

2 311 | |

|

Саратовская область |

ЗАТО п. Михайловский |

2 251 | |

|

Московская область |

ГО Молодёжный |

2 599 |

Если ЗАТО согласно положениям Федерального закона № 131-ФЗ в обязательном порядке наделяются статусом городского округа, то обращает внимание и наличие поселков, наделенных статусом городского округа.

Таким образом, при анализе численности жителей, проживающих в городских округах, следует отметить, что разброс указанного показателя наблюдается в рамках от 2 тысяч человек до 1.5 миллиона человек. Присутствуют различия и в численности жителей, проживающих в городских поселениях. Если в самом большом городском поселении проживает 245 тысяч жителей, то в самом маленьком – только 30 человек.

Таблица 3. Численность населения в городских поселениях

|

|

Субъект Российской Федерации

|

Муниципальное образование |

Численность населения, чел. |

|

Самые большие городские поселения по численности населения |

Новосибирская область |

ГП Ангарск |

245655 |

|

Республика Татарстан |

ГП Нижнекамск |

225399 | |

|

Саратовская область |

ГП Балаково |

200470 | |

|

Саратовская область |

ГП Энгельс |

195582 | |

|

Московская область |

ГП Мытищи |

166 123 | |

|

Самые маленькие городские поселения по численности населения |

Нижегородская область |

ГП "р.п. Ленинская слобода" |

30[1] |

|

Иркутская область |

ГП "Кунерминское МО" |

123 | |

|

Республика Саха (Якутия) |

"Поселок Нелькан" |

140 | |

|

Ростовская область |

Горненское ГП |

200 | |

|

Нижегородская область |

Городское поселение р.п. Макарьево |

222 |

В соответствии с положениями Федерального закона № 131-ФЗ на территориях с низкой плотностью населения и в труднодоступных местностях сельский населенный пункт с численностью населения менее 100 человек может не наделяться статусом поселения и данный населенный пункт может не входить в состав поселения, если такое решение принято на сходе граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте.

По данным субъектов Российской Федерации существует 115 межселенных территорий, в границах которых расположено 166 населенных пункта с населением 18 тысяч человек. При этом 63 подобных территории находятся на территории регионов Дальневосточного федерального округа.

Наукограды и закрытые административно-территориальные образования

Федеральным законом № 131-ФЗ устанавливаются особенности осуществления местного самоуправления для наукоградов и закрытых административно-территориальных образовании.

По данным субъектов Российской Федерации 2 % всех городских округов являются наукоградами. Всего в Российской Федерации их 11 с общим населением 956379 человек или 0.7% всего населения Российской Федерации.

По данным субъектов Российской Федерации 8 % всех городских округов являются закрытыми административно-территориальными образованиями. Всего в Российской Федерации их 42 с общим населением 1274360 человек или 0.9% всего населения Российской Федерации. Закрытые административно-территориальные образования есть в 22 субъектах Российской Федерации. Наибольшее количество - в Мурманской области – 7 ЗАТО.

Административные центры муниципальных районов.

Согласно положениям Федерального закона № 131-ФЗ административный центр сельского поселения, муниципального района - населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования, а также административным центром муниципального района может считаться город (поселок), имеющий статус городского округа и расположенный в границах муниципального района.

По данным субъектов Российской Федерации административным центром муниципального района является населенный пункт:

- расположенный в границах сельского поселения в 663 муниципальных районах;

- расположенный в границах городского поселения в 972 муниципальных районах;

- в 164 муниципальных районах административными центрами являются городские округа.

При этом в ДФО, ПФО, СЗФО и ЦФО превалируют городские поселения, то в ЮФО, УрФО и СибФО в большинстве муниципальных районов административные центры входят в состав сельских поселений.

3. Органы местного самоуправления

3.1. Представительный орган муниципального образования

Федеральным законом № 131-ФЗ предусмотрено 2 варианта формирования представительного органа муниципального района:

1) из глав поселений, входящих в состав муниципального района и из депутатов представительных органов данных поселений.

2) на муниципальных выборах

По данным субъектов Российской Федерации согласно уставам муниципальных районов в 1630 муниципальных районах (91.5% от общего количества муниципальных районов) представительный орган формируется на муниципальных выборах, и в 153 районах – путем делегирования глав поселений и депутатов представительных органов данных поселений. При этом в Республике Татарстан, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Ленинградской области, Ивановской области подобным образом формируются представительные органы во всех муниципальных районах. На эти регионы приходятся 117 из 153 муниципальных районов, в которых представительный орган формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального района и из депутатов представительных органов данных поселений.

Представительный орган поселений состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.

Представительный орган поселения не формируется, если численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляет менее 100 человек. В этом случае полномочия представительного органа осуществляются сходом граждан. Данная норма применяется в 82 муниципальных образованиях на территории 21 субъекта Российской Федерации. При этом 34 муниципальных образования расположены в Дальневосточном федеральном округе, а 25 – в Сибирском федеральном округе. Большая часть таких муниципальных образований расположена на территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Хабаровского края – 14, 13 и 11 соответственно.

Следовательно, в 23919 муниципальных образованиях Российской Федерации (99% от общего количества) представительные органы формируются на муниципальных выборах.

Представительный орган муниципального образования обладает правами юридического лица. По данным субъектов Российской Федерации регистрацию в качестве юридического лица прошли представительные органы 13329 муниципальных образований (55.9% от общего количества представительных органов муниципальных образований). Наибольшее количество представительных органов прошло регистрацию в регионах Приволжского федерального округа – 73% муниципальных образований, наименьшее – в Дальневосточном федеральном округе – 22.5% муниципальных образований. В 30 субъектах Российской Федерации 100% представительных органов прошли регистрацию в качестве юридического лица. В Тюменской области, Новгородской области, Республике Саха (Якутия), Омской области, Курской области данная процедура завершена в 1.6%, 2.3%, 2.5%, 2.6%, 5.9% муниципальных образований соответственно.

Численность депутатов представительного органа муниципального образования определяется уставом муниципального образования, при этом Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает минимальную численность представительного органа в зависимости от типа муниципального образования и проживающего на его территории населения.

Так, по данным субъектов Российской Федерации на 1 ноября 2007 года согласно уставам муниципальных образований общая численность депутатов представительных органов муниципальных образований составляет 251.5 тысяч человек, что более чем в 2 раза превышает данный показатель на дату принятия Федерального закона № 131-ФЗ. Некоторое сокращение по сравнению с данными на 1 января 2007 года обусловлено сокращением общего количества муниципальных образований, уточнением сведений, представленных органами исполнительной власти Республики Башкортостан вследствие приведения уставов ранее образованных муниципальных образований в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ.

На 1 ноября 2007 года было избрано 247 тысяч депутатов представительных органов или 98.2% от установленной уставами муниципальных образований численности представительных органов. Стоит отметить, что 2 декабря 2007 года прошли выборы во многих муниципальных образованиях, что позволяет прогнозировать увеличение процента замещенных мандатов депутатов представительных органов муниципальных образований.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности представительного органа муниципального образования, а если численность представительного органа муниципального образования составляет менее 10 человек, - 1 депутат.

По данным субъектов Российской Федерации на постоянной основе работают 7014 депутатов или 2.7% от их общей численности. Стоит отметить, что в Республике Татарстан и Республике Тыва данный показатель составляет 13 и 13.3% соответственно, что обусловлено численностью представительных органов значительного количества муниципальных образований менее 10 человек.

Наиболее близкий показатель к предельному значению зафиксирован в Приморском крае – 9.7%, Оренбургской и Тульской областях – 9.4%.

С учетом значительного увеличения количества муниципальных образований и как следствие количества депутатов представительных органов муниципальных образований особый интерес представляет проведенный половозрастной анализ депутатов представительных органов.

По данным субъектов Российской Федерации в среднем по Российской Федерации депутатами представительных органов муниципальных образований являются:

- работники бюджетной сферы – 42.6% от общей численности депутатов;

- работники коммерческих организаций – 19.6%;

- предприниматели (бизнес) – 10.3%;

- пенсионеры – 6.1%;

- студенты – 0.2%.

Оставшиеся 21% депутатов составляют иные социальные слои граждан.

Среди избранных депутатов – 54.1% - граждане мужского пола, 45.9% - женского.

С высшим образованием – 48.6% депутатов, со средним специальным образованием– 37.9%, средним образованием – 13.5% депутатов. Из тех депутатов, кто обладает высшим образованием:

- 6.7% - высшим юридическим образованием;

- 33.6% - с высшим техническим образованием;

- 48.4% - с высшим гуманитарным образованием.

В возрастную категорию от 18 до 25 лет попадает 1.5% депутатов, в группу от 26 до 35 лет – 14% депутатов, от 36 до 50 лет – 49.8% депутатов, от 50 до 65 лет – 31.7% депутатов и 3% депутатов старше 65 лет.

Срок полномочий представительных органов муниципальных образований варьируется от 2 до 5 лет:

- 2 года в 6.8% муниципальных образований;

- 3 года в 8.6% муниципальных образований;

- 4 года в 36.3% муниципальных образований;

- 5 лет в 46.4% муниципальных образований

Также в 1.8% муниципальных образований установлен срок полномочий представительного органа отличный от перечисленных выше.

Установлено 50 случаев роспуска представительного органа муниципального образования, из них:

3.2. Глава муниципального образования

Глава муниципального образования избирается в 16676[2] муниципальных образованиях (69.7% от общего количества муниципальных образований) на муниципальных выборах. При этом после избрания в 649 муниципальных образованиях глава муниципального образования входит в состав представительного органа с правом решающего голоса, а в 16027 муниципальных образованиях возглавляет местную администрацию. В 7241 муниципальном образовании глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального образования из своего состава.

Стоит отметить, что для сельских поселений предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования.

Данная норма Федерального закона № 131-ФЗ применяется в 11489 сельских поселениях (57.5% от общего количества сельских поселений). В Владимирской, Тульской, Новгородской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Ульяновской, Иркутской, Кемеровской, Омской областях, Удмуртской, Чувашской Республиках, Республиках Алтай и Саха(Якутия) Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком, Чукотском, Усть-Ордынском автономных округах, глава муниципального образования возглавляет и представительный орган и местную администрацию во всех сельских поселениях.

В Калужской, Московской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Сахалинской областях, Республиках Карелия и Марий Эл, Агинском Бурятском автономном округе поселения с подобным способом формирования органов местного самоуправления отсутствуют.

Срок полномочий глав муниципальных образований установлен продолжительностью:

- 2 года в 7% муниципальных образований;

- 3 года в 8.6% муниципальных образований;

- 4 года в 36.7% муниципальных образований

- 5 лет в 45.5% муниципальных образований.

В 1.9% муниципальных образований установлен срок полномочий отличный от вышеперечисленных.

Так в 1 муниципальном образовании Тюменской области и двух муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа срок полномочий главы муниципального образования установлен продолжительностью 3.5 года.

В ряде субъектов Российской Федерации во всех муниципальных образованиях устанавливается одинаковый срок полномочий глав муниципальных образований. Так, в Брянской области во всех муниципальных образованиях главы избираются на 4 года, а в Орловской Тамбовской областях на 5 лет.

Стоит отметить, что первоначально до 31 марта 2005 года сроки полномочий глав вновь образованных муниципальных образований были установлены законами субъектов Российской Федерации. В большинстве вновь образованных муниципальных образований срок полномочий глав был установлен минимальный – 2 года. Впоследствии в уставах муниципальных образований были установлены более продолжительные сроки полномочий глав муниципальных образований.

Главами муниципальных образований являются граждане Российской Федерации разного пола, возраста, уровня образования.

В 67.7% муниципальных образований главами муниципальных образований являются мужчины, а в 32.3 % - женщины. При этом, в Республике Мордовия, Республике Коми женщины возглавляют муниципальные образования чаще чем мужчины, а в Новгородской и Калужской областях женщины возглавляют 68.8% и 72.1% муниципальных образований соответственно. Противоположная ситуация складывается в Карачаево-Черкесской Республике и Свердловской области, где главами 92.9% и 91.4% муниципальных образований соответственно являются мужчины.

Высшим образованием обладают 67.6% глав муниципальных образований, из них:

- 6.7% - высшим юридическим;

- 37% - высшим техническим;

- 42% - высшим гуманитарным образованием.

В 26.8 % муниципальных образований главы имеют среднее специальное образование, в 4.4% муниципальных образований – среднее.

Возраст глав муниципальных образований варьируется:

- от 18 до 25 лет в 116 муниципальных образованиях (0.5% от общего количества);

- от 26 до 35 лет в 7% муниципальных образований;

- от 36 до 50 лет в 48.1% муниципальных образований;

- от 50 до 65 лет в 42.7% муниципальных образований;

В 313 муниципальных образованиях (1.7% от общего количества) главы муниципальных образований старше 65 лет.

Стоит отметить, что в Республике Саха (Якутия) 4.9% муниципальных образований возглавляют граждане в возрасте от 18 до 25 лет, что является самым высоким показателем по Российской Федерации.

Федеральный закон № 131 устанавливает перечень случаев, в результате которых полномочия главы муниципального образования могут быть прекращены досрочно.

Так, по данным субъектов Российской Федерации в 2007 году полномочия глав 841 муниципального образования (3.4% от общего количества) были прекращены досрочно. Чаще всего, в 652 муниципальных образованиях досрочное прекращение полномочий обуславливалось отставкой по собственному желанию. В 117 муниципальных образованиях полномочия глав муниципальных образований прекращались в связи с их смертью. На основании статьи 74 Федерального закона № 131-ФЗ были прекращены полномочия глав 7 муниципальных образований – в Амурской области, 2 муниципальных образованиях Челябинской области, 2 муниципальных образованиях Пермского края и 2 муниципальных образованиях Республики Северная Осетия (Алания). По данным органов исполнительной власти Брянской области в 1 муниципальном образовании полномочия глав были прекращены досрочно в связи признанием судом главы недееспособным или ограниченно дееспособным. В 27 муниципальных образованиях в отношении глав вступил в силу обвинительный приговор суда. В Алтайском крае глава муниципального образования выехал за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства, что также является причиной досрочного прекращения полномочий. В 1 муниципальном образовании Республики Бурятия и 2 муниципальных образованиях Оренбургской области в судебном порядке установлена стойкая неспособность осуществлять полномочия главы муниципального образования по состоянию здоровья. В 35 муниципальных образованиях, из них в 30 муниципалитетах Белгородской области полномочия глав были прекращены досрочно в связи с досрочным прекращением полномочий представительного органа муниципального образования, а главы муниципальных образований были избраны из состава данного органа.

3.3. Глава местной администрации

Главой местной администрации является глава муниципального образования либо лицо, назначаемое на должность главы местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования.

В 20092 муниципальных образованиях главой местной администрации является глава муниципального образования. В 3826 муниципальных образованиях (16% от общего количества) главы местных администраций назначаются по контракту.

По контракту назначаются главы местных администраций:

- в 103 городских округах (19.7% от всех городских округов);

- 554 муниципальных районах (30.8% всех муниципальных районов);

- 573 городских поселениях (33.1% всех городских поселений);

- 2592 сельских поселениях (13.1% всех поселений).

Рисунок 9. Главы местных администраций

по типам муниципальных образований.

При этом в Республике Марий Эл по контракту назначаются главы администраций всех муниципальных образований, в Калужской области 98.7% муниципальных образований. В 18 субъектах Российской Федерации во всех муниципальных образованиях местные администрации возглавляют главы муниципальных образований.

В 9 муниципальных образованиях Республики Тыва (1- городской округ, в 6 – муниципальных районах, и 2 сельских поселениях) глава администрации назначается по результатам конкурса на контрактной основе.

В Чувашской Республике главы муниципальных образований в муниципальных районах, городских округах и городских поселениях одновременно являются главами администраций муниципальных образований, в сельских поселениях они также входят в состав представительного органа муниципального образования и возглавляют его. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального района, городского округа, городского поселения глава муниципального района избирается из состава депутатов, а глава администрации назначается по контракту.

Стоит отметить, что в 2007 году по данным субъектов Российской Федерации установлено 182 случая расторжения контракта с главой местной администрации (4.8% от всех глав администраций, назначаемых по контракту). В процентном соотношении больше всего контрактов расторгнуто было в Дальневосточном федеральном округе – 10.8% от всех глав администраций, назначаемых по контракту.

В подавляющем количестве случаев – 168 или 92.3% случаев - контракт расторгался по взаимному соглашению сторон. Еще в 14 случаях контракт расторгался в судебном порядке:

- в 3 муниципальных образованиях инициатором обращения в суд становился представительный орган муниципального образования;

- в 4 – глава муниципального образования;

- в 1 – высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (Мурманская область);

- в 6 – главы местных администраций.

В судебном порядке контракты расторгались в ЦФО, СЗФО, ЮФО и ПФО.

Наибольшее количество случаев расторжения контракта с главой местной администрации зафиксировано в субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа – 98.

3.4. Контрольный орган муниципального образования.

Контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия и другие) образуется в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Контрольный орган муниципального образования формируется на муниципальных выборах или представительным органом муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования.

Контрольный орган сформирован 6511 муниципальном образовании (27.2% муниципальных образований). При этом контрольный орган сформирован во всех муниципальных образованиях таких субъектов Российской Федерации как Усть-Ордынский Бурятский АО, Агинский бурятский АО, Новосибирская область, Саратовская область, Чувашская Республика, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Липецкая область. Ни в одном муниципальном образовании контрольный орган не создан в Чукотском АО, Удмуртской республике, Республиках Марий Эл, Мордовия, Карелия, Мурманская область, Псковская область, Владимирская область.

Наименьший процент муниципальных образований, в которых сформирован контрольный орган – в ДФО и СЗФО – 7.9% и 8.8% соответственно. Больше всего контрольных органов сформировано в ЦФО и ПФО – 33.2% и 33.6% соответственно.

Из всех муниципальных образований, в которых сформирован контрольный орган, только в 5 он сформирован на муниципальных выборах – в трех муниципальных образованиях Алтайского края и двух муниципальных образованиях Московской области. В остальных случаях контрольный орган сформирован представительным органом муниципального образования.

В Читинской области контрольные органы созданы в 21 муниципальном районе и городском округе, в остальных муниципальных образованиях контроль за исполнением бюджетов осуществляют представительные органы.

В муниципальных образованиях Республики Карелия самостоятельные контрольные органы муниципальных образований не образовывались, и функции по финансовому контролю на муниципальном уровне осуществляют финансовые органы муниципальных образований, а также ревизионные комиссии, созданные в составе представительных органов муниципальных образований.

В Кемеровской области формирование контрольных органов в структуре органов местного самоуправления предусмотрено в уставах 13 муниципальных образований. В остальных муниципальных образованиях контрольные функции осуществляются комиссиями (комитетами) Советов народных депутатов. В настоящее время представительными органами сформированы контрольные органы в 11 муниципальных образованиях, 4 из них имеют статус юридического лица.

4. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения

Федеральный закон № 131-ФЗ определяет основные формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

4.1. Местный референдум

В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум. Правовое регулирование о проведении местных референдумов на уровне субъектов Российской Федерации осуществляется в различных формах. На 1 ноября 2007 года во всех субъектах Российской Федерации за исключением Ивановской области, Республики Коми, Республики Адыгея, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края, Читинской области приняты законы субъектов Российской Федерации, регулирующие проведение местных референдумов. При этом в таких регионах как Магаданская область, Хабаровский край, Тюменская область, Республика Башкортостан, Ленинградская область и другие приняты законы о местном референдуме, а в Белгородской и Воронежской областях правоотношения в данной сфере регулируются Избирательными кодексами данных субъектов Российской Федерации.

В Республике Калмыкия, Владимирской области первоначально законы о местных референдумах были приняты в изначальной редакции до принятия Федерального закона № 131-ФЗ. Однако раньше всего были приняты, действуют, приводятся в соответствие с действующим федеральным законодательством Закон Республики Марий Эл от 1 декабря 1997 года № 48-З "О порядке подготовки и проведения местного референдума в Республике Марий Эл", Закон Волгоградской области от 16.11.98 №222-ОД "О местном референдуме Волгоградской области". Самым свежим является областной закон от 29.09.2007 № 102-ОЗ "О местном референдуме в Новгородской области".

По данным субъектов Российской Федерации в 2007 году было проведено 122 местных референдума в 12 субъектах Российской Федерации. Наибольшее количество местных референдумов прошло в Калужской области – 61, Белгородской области – 30. Средняя явка составила более 56%. При этом 7 запланированных референдумов не состоялись ввиду низкой явки населения – в Челябинской, Новгородской, Московской и Калужской областях.

Стоит отметить, что в Челябинской области решение принятое на местном референдуме было обжаловано в суде, однако судебное решение было вынесено в пользу граждан.

4.2. Муниципальные выборы.

В целях избрания депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании проводятся муниципальные выборы.

В 2007 году продолжилось формирование органов местного самоуправления. По данным субъектов Российской Федерации в 1952 муниципальных образованиях прошли муниципальные выборы, в ходе которых избирались органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, довыборы в представительные органы муниципальных образований, выборы в органы местного самоуправления в связи с истечением срока полномочий.

Наибольшее количество выборов прошло во второе воскресение марта 2007 года – в 1872 муниципальных образованиях. В октябре 2007 года муниципальные выборы прошли в 12 муниципальных образованиях, а в 75 муниципальных образованиях выборы прошли в иные дни. Так, 24 июня 2007 г. В Свердловской области прошли досрочные выборы главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» Камышловского муниципального района.

В значительном количестве субъектов Российской Федерации муниципальные выборы назначены на 2 декабря 2007 года. Так, в Кировской области будут проведены муниципальные выборы глав и депутатов представительных органов городских и сельских поселений в связи с истечением срока полномочий. В Твери назначены очередные выборы главы муниципального образования. Выборы различного уровня назначены в 63 муниципальных образованиях 19 районов Курганской области.В Оренбургской области выборы назначены в 34 муниципальных образованиях: в 2 городских округах, 8 - районах, а так же в 24 городских и сельских поселениях.

4.3. Территориальное общественное самоуправление (ТОС)

Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Если в Новосибирской области постепенно появляется территориальное общественное самоуправление, во всех муниципальных образованиях Коченевского и Новосибирского районов и в большинстве муниципальных образований Черепановского и Искитимского районов приняты соответствующие нормативные правовые акты по вопросам организации территориального общественного самоуправления, во все районы направлены методические рекомендации по образованию территориального общественного самоуправления, то в ряде субъектов Российской Федерации территориальное общественное самоуправление находится на достаточно хорошем уровне развития.

В Краснодарском крае работает более 7,0 тысяч ТОС, из них у 3,7 тысяч ТОС зарегистрированы уставы и 104 являются юридическими лицами, и территориальное общественное самоуправление достаточно мощно вливается в систему местной власти.

В Костромской области в 2007 году продолжилась реализация проекта «Организация территориального общественного самоуправления на территории Костромской области». В настоящее время в области создано более 840 органов ТОС с охватом территории, на которой проживает более 300 тысяч человек. Силами членов ТОС без привлечения бюджетных средств в 2006 году произведено различных работ на сумму более 7 млн. руб. В феврале 2007 года подведены итоги первого областного конкурса на лучшее муниципальное образование по деятельности ТОС и на лучший орган ТОС. Победители конкурса были награждены дипломами губернатора области и денежными премиями, а организаторы конкурса и активные участники – Благодарственными письмами администрации области. 5 июля 2007 года принято постановление губернатора Костромской области от № 299 «О внесении изменений в постановление губернатора области от 21 февраля 2006 года № 190 «Об организации территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях области». Согласно данному постановлению увеличен размер призового фонда с 610 до 945 тыс. руб., а также выделены деньги для поощрения участников, занявших 2-е места. Эти мероприятия повысят привлекательность данного конкурса и позволят привлечь больше участников.

По состоянию на 1 октября 2007 года заявки на участие в областном конкурсе подали 19 районов и 5 городских округов, 25 сельских и городских поселений и 28 органов ТОС. В настоящее время, в соответствии с утвержденным графиком, областная конкурсная комиссия знакомится с работой органов ТОС муниципальных образований с выездом на место для подведения итогов конкурса и определения победителей в номинациях «Лучший орган ТОС» и «Лучшая организация работы ТОС в муниципальных образованиях».

В городских округах, городских поселениях Хабаровского края ведется работа по возрождению домовых и уличных комитетов, созданию товариществ собственников жилья. Так, в г. Хабаровске создано 2006 уличных и домовых комитетов. За последние два года их количество возросло более чем на 500, к уровню 2005 года отмечен рост – 133,6%. Создан городской Совет домовых комитетов. Более 1700 человек - старших по дому и подъезду взяли на себя ежедневный общественный контроль за выполнением работ по санитарному обслуживанию закрепленных домов. В г. Комсомольске-на-Амуре на сегодняшний день созданы и работают 1078 домовых и уличных комитетов.

Созданная система общественного самоуправления позволяет более эффективно решать вопросы содержания, текущего и капитального ремонта жилищного фонда, общественного порядка и санитарного состояния территории городов.

В сельских поселениях территориальное общественное самоуправление пока не нашло широкого применения, вопросы местного значения решаются при участии депутатов и общественности поселений.

4.4. Публичные слушания

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

По данным субъектов Российской Федерации в 2007 году было проведено 47985 публичных слушаний, на которые было вынесено порядка 50 тысяч вопросов, при этом в 61.5% случаев публичные слушания проводились представительным органом муниципального образования, а в 38.5% случаев – главой муниципального образования. Наибольшее количество публичных слушаний в абсолютном выражении было проведено в Краснодарском крае – 2276. В расчете на 1 муниципальное образование «лидерами» по проведению публичных слушаний являются Ненецкий автономный округ – 8 проведенных слушаний, Томская область – в среднем 7 проведенных слушаний на 1 муниципальное образование. Меньше всего публичных слушаний проведено в Псковской области – 8 публичных слушаний или 0.03 на 1 муниципальное образование.

Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает перечень вопросов, которые должны выноситься на публичные слушания в обязательном порядке.

Так по - проекту местного бюджета и отчету о его исполнении было проведено 14870 публичных слушаний или 29.9% от их общего количества. В Камчатском крае данному вопросу было посвящено 70% проведенных публичных слушаний,

По проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования было проведено 20256 публичных слушаний или 40,8% от их общего количества. Так, в Республике Саха (Якутия) по данным органов исполнительной власти Республики 100% публичных слушаний было посвящено данному вопросу. В Новгородской области данный вопрос выносился в 75.7% публичных слушаний.

По проектам планов и программ развития муниципального образования было проведено 3750 публичных слушаний или 7.7% от общего количества.

Также публичные слушания проводились:

- по проектам правил землепользования и застройки – 980;

- проектам планировки территорий и проектам межевания территорий – 1069;

- вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства – 3411;

- вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строительства – 141;

- вопросам реконструкции объектов капитального строительства – 387;

- вопросам преобразования муниципальных образований – 177 публичных слушаний.

Правовое регулирование муниципальной службы на территории Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №25-ФЗ).

По данным субъектов Российской Федерации на 1 ноября 2007 года в Российской Федерации к категории муниципальные служащие относятся 328.3 тысячи человек. По сравнению с данными на 1 января 2007 года количество муниципальных служащих увеличилось на 8200 человек. Это обусловлено уточнением показателей органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также является признаком активизации органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Муниципальных служащих с высшим образованием – 71.5%, служащих со средним специальным образованием – 24.8% служащих и со средним образованием – 3.7% служащих.

Стоит отметить, что 51% муниципальных служащих имеют стаж муниципальной (государственной) службы более 5 лет. Так в Пермском крае данный показатель составляет 87.9%, в Брянской области – 76.3%, а по данным Республики Саха (Якутия) – 4.2%, Ставропольского края – 9.9%.

В среднем на 1 городской округ в Российской Федерации приходится 271.8 муниципальных служащих, на 1 муниципальный район – 73.5 муниципальных служащих, на 1 городское поселение – 11.9, на 1 сельское поселение – 4.8 муниципальных служащих.

При этом по данным органов исполнительной власти Удмуртской Республики на 1 сельское поселение приходится в среднем 1.2 муниципальных служащих, в Республике Карелия данный показатель равен 1.9. В Ленинградской области на 1 сельское поселение приходится 22 муниципальных служащих, что является самым высоким значением по Российской Федерации.

На 1 городское поселение Псковской области приходится 2.9 муниципальных служащих, в Московской области этот показатель равен 17 и это максимальное значение по Российской Федерации.

На 1 ноября 2007 года в целом по Российской Федерации порядка 39.8 тыс. человек, что составляет 12.1% от общего числа муниципальных служащих, прошли повышение квалификации, при этом более 90 тыс. муниципальным служащим необходимо пройти повышение квалификации. Наибольший процент муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации зафиксирован в Курской области – 42.2%. В Нижегородской области в 2007 году повысили квалификацию 77 муниципальных служащих или 0.9% от их общего количества в области.

Одной из основных проблем реализации Федерального закона № 131-ФЗ и становления новой системы местного самоуправления остается нехватка квалифицированных кадров, готовых к решению поставленных задач в новых условиях, а также единых подходов к правовому регулированию муниципальной службы.

Федеральный закон № 25-ФЗ направлен на совершенствование института муниципальной службы в Российской Федерации. Федеральным законом № 25-ФЗ установлены основы правового регулирования отношений, связанных с поступлением граждан Российской Федерации на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением, а также с определением правового положения муниципальных служащих. Принципиальным положением Федерального закона № 25-ФЗ, отличающим статус муниципальных служащих от статуса государственных гражданских служащих Российской Федерации, является то, что замещение должностей муниципальной службы осуществляется на основе трудового договора (контракта), а не служебного контракта, как это предусмотрено для государственныхгражданских служащих Российской Федерации. Данное положение Федерального закона является одной из его концептуальных основ, поскольку позволяет не дублировать в законодательстве о муниципальной службе многочисленные нормы трудового законодательства.

В Федеральном законе № 25-ФЗ закрепляются полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования муниципальной службы. Субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям оставлено достаточное поле деятельности, они могут принимать собственные нормативные правовые акты, конкретизирующие условия прохождения муниципальной службы.

В этой связи по данным мониторинга по реализации Федерального закона №131-ФЗ, в 12 субъектах Российской Федерации приняты отдельные законы «О реестре должностей муниципальной службы». Количество субъектов Российской Федерации, в которых правовое регулирование ведения реестра должностей осуществляется на основании законов субъектов Российской Федерации «О муниципальной службе» принятых в соответствии с Федеральным законом №25-ФЗ составляет – 33 субъекта Российской Федерации. В некоторых субъектах Российской Федерации вопросы ведения реестра осуществляются на основании законодательных актов субъектов Российской Федерации принятых до вступления в силу Федерального закона №25-ФЗ, и составляет – 31 субъект Российской Федерации. В 5 субъектах Российской Федерации отсутствуют законы субъектов Российской Федерации, регулирующие положения о ведение реестра муниципальных служащих.

Правовое регулирование положения о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в 56 субъектах Российской Федерации осуществляется на основании законов субъектов Российской Федерации «О муниципальной службе». Кроме того, в таких субъектах Российской Федерации, как Владимирская область, Астраханская область приняты отдельные Законы субъектов Российской Федерации «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы» в соответствии с Федеральным законом №25-ФЗ. В 8 субъектах Российской Федерации действуют положения «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы», принятые на основании Федерального закона №25-ФЗ. Количество субъектов Российской Федерации, в которых вопрос о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы осуществляется на основании законодательства, принятого до вступления в силу Федерального закона №25-ФЗ составляет – 31 субъект Российской Федерации.

На основании части 1 статьи 18 Федерального закона №25-ФЗ аттестация муниципальных служащих проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. В 51 субъекте Российской Федерации приняты положения о проведении аттестации муниципального служащего, основанные на Федеральном законе №25-ФЗ. В 19 субъектах Российской Федерации отсутствуют положения о проведении аттестации муниципального служащего, а в 10 субъектах Российской Федерации действуют положения принятые до вступления в силу Федерального закона №25-ФЗ.

В Калужской области, Смоленской области, Удмуртской Республике, Камчатском крае разработаны проекты законов субъектов Российской Федерации о проведении аттестации муниципального служащего. В 6 субъектах Российской Федерации действуют положения о проведении аттестации муниципального служащего основанные на законах субъектов Российской Федерации «О муниципальной службе», принятых до вступления в силу Федерального закона №25-ФЗ.

На основании части 2 статьи 25 Федерального закона №25-ФЗ порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой деятельности, устанавливается законом субъекта Российской Федерации. В 44 субъектах Российской Федерации установлено законодательство о порядке исчисления стажа муниципальной службы основанное на Федеральном законе №25-ФЗ, в 25 субъектах Российской Федерации законодательство о порядке исчисления стажа муниципальной службы основано на законодательстве принятого до вступления в силу Федерального законно №25-ФЗ. Количество субъектов Российской Федерации, в которых отсутствует законодательство о порядке исчисления стажа муниципальной службы составляет – 11 субъектов Российской Федерации. В Удмуртской Республике и Красноярском крае разработаны проекты о порядке исчисления стажа муниципальной службы.

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона №25-ФЗ законами субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования муниципальным служащим могут быть предоставлены дополнительные гарантии. В 27 субъектах Российской Федерации правовое регулирование дополнительных видов гарантий муниципальным служащим осуществляется на основании законов субъектов Российской Федерации «О муниципальной службе» основанных на Федеральном законе №25-ФЗ. В Калужской области, Смоленской области, Удмуртской Республики разработаны проекты, регулирующие вопросы предоставления дополнительных гарантий муниципальным служащим. Количество субъектов, в которых отсутствует законодательство, касающиеся правового регулирования видов дополнительных гарантий установленных Федеральным законом №25-ФЗ – составляет 36 субъектов Российской Федерации.

В рамках проводимого мониторинга было выявлено, что при реализации Федерального закона №25-ФЗ в 9 субъектах Российской Федерации предусмотрены дополнительные виды гарантий, установленных муниципальным служащим в частности предусмотрены доплаты к государственным пенсиям, в 8 субъектах Российской Федерации в качестве дополнительных гарантий предусмотрено повышение квалификации муниципальных служащих.

Кроме того, в 4 субъектах Российской Федерации предусмотрено предоставление жилых помещений или выделение субсидий для приобретения жилья. В таких субъектах как Ставропольский край, Республика Татарстан, Агинский Бурятский Автономный округ предусмотрено санаторно-курортное лечение. В 32 субъектах Российской Федерации отсутствуют дополнительные гарантии установленные муниципальным служащим.

Кроме правового регулирования муниципальной службы на территории субъектов Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатываются и внедряются программы развития муниципальной службы. Так в Белгородской области разработано 10 программ развития муниципальной службы отдельных муниципальных районов и городских округов. В Иркутской области разработана областная программа "Государственная поддержка в подготовке кадров для органов местного самоуправления Иркутской области (2006-2007 годы)". В Омской области действует ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Омской области на 2007 – 2010 годы", утвержденная приказом Главного организационно-кадрового управления Омской области от 3 октября 2007 года № 6.

Тверская область продолжает участие в пилотном проекте «Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, поддержки и сопровождения органов местного самоуправления». В октябре 2006 года был подписан трехсторонний договор «О создании пилотной сети межмуниципальных методических центров в Тверской области» между Администрацией Тверской области, Академией народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Тверским филиалом Северо-западной Академии государственной службы.

В Тверском регионе созданы 12 межмуниципальных методических центров, которые расположены в городах Западная Двина, Нелидово, Вышний Волочек, Бежецк, Калязин, Ржев, Осташков, Торжок, пос. Сандово, Удомля, а также областной ММЦ в городе Твери на базе учебно-кадрового центра администрации Тверской области. Каждый из 12-ти ММЦ оказывает услуги по подготовке кадров 3-4 близлежащим районам. С октября 2006 года начато обучение муниципальных служащих.

6. Решение вопросов местного значения

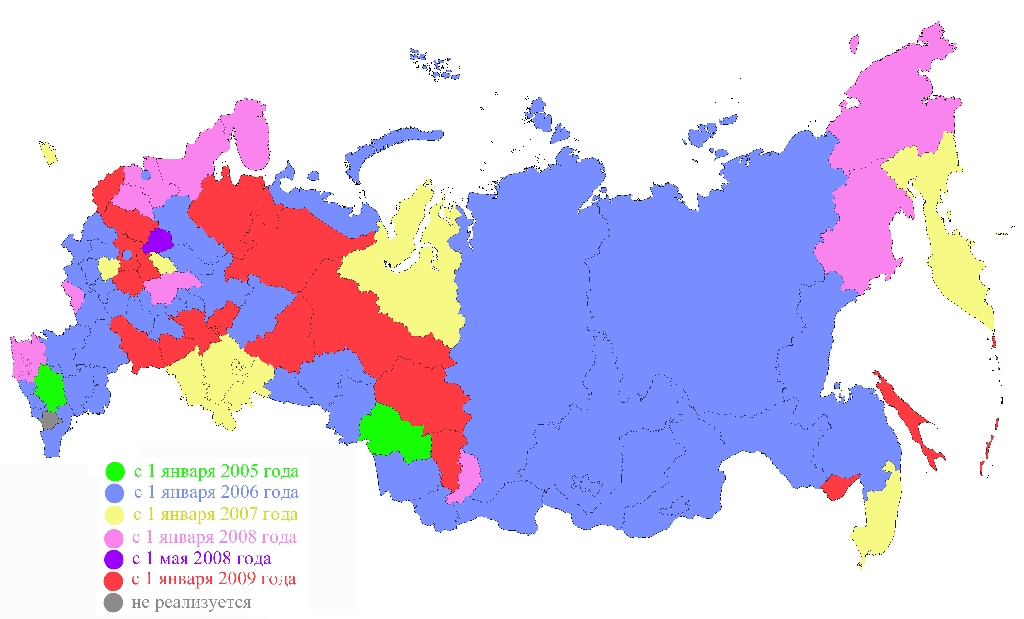

Со дня официального опубликования Федерального закона № 131-ФЗ до 1 января 2009 года установлен переходный период его реализации. В переходный период законом субъекта Российской Федерации определяется порядок решения вопросов местного значения вновь образованных в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ поселений.

В октябре-декабре 2005 года органы государственной власти субъектов Российской Федерации, оценив степень готовности органов местного самоуправления вновь образованных поселений к реализации полномочий по решению вопросов местного значения, законами субъектов Российской Федерации определили порядок решения вопросов местного значения во вновь образованных поселениях в переходный период.

Учитывая, что на этот момент уже были определены границы и статус муниципальных образований, в 15 субъектах Российской Федерации вновь образованные поселения отсутствовали и, соответственно, положения Федерального закона № 131-ФЗ о возможности установления особого порядка решения вопросов местного значения не применялись. Новосибирская область и Ставропольский край в качестве пилотных регионов приступили к реализации Федерального закона № 131-ФЗ в полном объеме с 1 января 2005 года. В остальных субъектах Российской Федерации были приняты законы, по итогам принятия которых в 29 субъектах Российской Федерации вновь образованные поселения с 1 января 2006 года приступили к решению вопросов местного значения в полном объеме. Таким образом, с 1 января 2006 года в 46 субъектах Российской Федерации положения Федерального закона № 131-ФЗ стали применяться в полном объеме. В оставшихся субъектах Российской Федерации был установлен переходный период.

До окончания переходного периода законы субъектов Российской Федерации о порядке решения вопросов местного значения в переходный период должны приниматься не позднее, чем за три месяца до начала очередного финансового года и не могут быть изменены в течение финансового года. Практика показывает, что данное положение закона соблюдается не во всех субъектах Российской Федерации. Так, в Республике Карелия подобный закон был принят 8 декабря 2006 года.

С 1 января 2007 года количество субъектов Российской Федерации, реализующих Федеральных закон № 131-ФЗ в полном объеме увеличилось до 55 (с учетом объединенного Красноярского края).

В 2007 году в очередной раз были приняты законы субъектов Российской Федерации, определяющие порядок решения вопросов местного значения во вновь образованных поселениях, анализ которых показывает, что с 1 января 2008 года в полном объеме Федеральный закон будет реализовываться в 68 субъектах Российской Федерации. В Ярославской области переходный период установлен до 1 мая 2008 года.

До 2009 года установлен переходный период в Московской, Владимирской, Рязанской, Тверской, Архангельской, Псковской областях, Республике Татарстан и Удмуртской Республике, Самарской, Саратовской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской, Томской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области.

Анализ законов субъектов Российской Федерации, а также сведений, представленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации показывает, что наибольшее количество вновь образованных поселений наделены полномочиями по решению следующих вопросов местного значения, установленных статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ, в 2007 году.

Таблица № 8. Полномочия, решаемые большинством вновь образованных поселений в 2007 году (без учета соглашений)

|

№ пункта ст. 14 ФЗ № 131 |

Вопрос местного значения |

Количество вновь образованных поселений/процент от общего числа вновь образованных поселений в РФ |

|

21 |

организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов |

11919/99,4% |

|

22 |

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |

11919/99,4% |

|

19 |

организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных |

11912/99,4% |

|

18 |

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |

11889/99,2% |

|

17 |

формирование архивных фондов поселения |

11850/98,8% |

Следующие вопросы местного значения в 2007 законодательно переданы на уровень муниципальных районов.

Таблица № 9. Полномочия, решаемые наименьшим количеством вновь образованных поселений в 2007 г. (без учета соглашений)

|

№ пункта |

Вопрос местного значения |

Количество вновь образованных поселений/процент от общего числа вновь образованных поселений в РФ |

|

4 |

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |

8768/73,3% |

|

6 |

обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |

8802/73,4% |

|

25 |

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения |

8977/74,8% |

Рисунок 10. Реализация Федерального закона № 131-ФЗ в субъектах Российской Федерации в полном объеме

Вместе с тем, статистика наделения органов местного самоуправления вновь образованных поселений полномочиями по решению вопросов местного значения, в полной степени не отражает реальной ситуации, сложившейся в поселениях в 2007 году. Поскольку органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий.

Так, по данным субъектов Российской Федерации 16830 поселений или 77.9% от всех поселений Российской Федерации заключили соответствующие соглашения с муниципальными районами. Из них 15525 муниципальных образований являются сельскими поселениями (78.1% от всех сельских поселений) и 1246 – городскими (71.9% от всех городских поселений).

В таких субъектах Российской Федерации как Амурская область, Белгородская, Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая, Тамбовская, Тульская, Вологодская, Ростовская, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Пензенская, Кировская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Читинская и Амурская области соглашения с муниципальными районами заключили 100% поселений.

В Республике Карелия, Калининградской области, Ненецком автономном округе, Краснодарском крае, Пермском крае, Республике Саха (Якутия) соглашения заключили все сельские поселения. А в Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, Челябинской области соглашения заключили все городские поселения.

При этом порядка 10.6 тысяч поселений (63% от общего количества) соглашениями передали на уровень муниципальных районов от 1 до 5 вопросов местного значения, 23.2% поселений – от 6 до 10 вопросов местного значения, 10% поселений – от 10 до 20 вопросов местного значения, 3.8% поселений – более 20 вопросов местного значения.

Таким образом, в 2007 году в поселениях Российской Федерации сложилась следующая ситуация по решению вопросов местного значения. Наибольшее количество поселений самостоятельно решало следующие вопросы местного значения (таблица № 10). Наименьшее количество поселений самостоятельно решало следующие вопросы местного значения (Таблица № 11).

Таблица № 10. Полномочия, решаемые большинством вновь образованных поселений в 2007 году (с учетом соглашений)

|

№ пункта |

Вопрос местного значения |

Кол-во поселений/ процент от общего числа поселений в РФ |

Кол-во вновь образованных поселений/ процент от общего числа вновь образованных поселений в РФ |

|

19 |

организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения |

20733/ 95,9% |

11285/ 94,7% |

|

21 |

организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов |

20692/ 95,7% |

11340/ 95,1% |

|

18 |

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |

20497/ 94,8% |

11198/ 93,9% |

|

22 |

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |

20352/ 94,1% |

10826/ 90,8% |

|

15 |

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |

19875/ 91,9% |

10715/ 89,9% |

Таблица № 11. Полномочия, решаемые наименьшим количеством вновь образованных поселений в 2007 г. (с учетом соглашений)

|

№ пункта |

Вопрос местного значения |

Кол-во поселений/ процент от общего числа поселений в РФ |

Кол-во вновь образованных поселений/ процент от общего числа вновь образованных поселений в РФ |

|

20 |

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения |

7913/ 36,6% |

4018/ 33,7% |

|

25 |

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения |

9954/ 46,0% |

3963/ 33,2% |

|

11 |

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения |

10236/ 47,3% |

4444/ 37,3% |

|

12 |

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |

11868/ 54,9% |

5175/ 43,4% |

7. Разграничение имущества

Информация о разграничении муниципального имущества подготовлена по данным органов исполнительной власти 80 субъектов Российской Федерации[3].

По состоянию на 1 октября 2007 года все виды имущества (в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 131-ФЗ разграничены между муниципальными районами и входящими в их состав городскими и сельскими поселениями в 20 субъектах РФ, в том числе:

в 5 субъектах ЦФО - (Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской и Орловской областях);

в 3 субъектах СЗФО – (Республике Карелия, Мурманской области, Ненецком автономном округе);

в 5 субъектах ЮФО – (Республике Калмыкия, Ставропольском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях);

в 6 субъектах ПФО – (Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Чувашской Республике, Пермском крае, Пензенской и Ульяновской областях);

в 1 субъекте СФО – (Республике Хакасия).

По отдельным видам муниципальное имущество разграничено в 48 субъектах РФ, в частности:

в 11 субъектах ЦФО – (Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях);

в 5 субъектах СЗФО – (Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской и Псковской областях);

в 2 субъектах ЮФО – (Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае);

в 7 субъектах ПФО – (Республике Мордовия, Удмуртской Республике, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях);

в 3 субъекте УрФО – (Курганской, Свердловской и Челябинской областях);

в 12 субъектах СФО – (Республике Алтай, Республике Тыва, Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Читинской областях, Агинском Бурятском и Усть-Ордынском Бурятском автономных округах);

в 8 субъектах ДФО – (Республике Саха (Якутия), Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Еврейской автономной области).

Имущество между муниципальными образованиями не разграничивалось в 12 субъектах РФ:

в 1 субъекте ЦФО - (Рязанской области);

в 2 субъектах СЗФО – (Республике Коми, Новгородской области);

в 3 субъектах ЮФО – (Республике Адыгея, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия - Алания);

в 1 субъекте ПФО – (Республике Татарстан);

в 3 субъектах УрФО – (Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах);

в 1 субъекте СФО – (Республике Бурятия);

в 1 субъекте ДФО – (Чукотском автономном округе).

В большинстве субъектов РФ завершена передача из собственности поселений в собственность муниципальных районов имущества учреждений здравоохранения и образования.

Во многих субъектах РФ между муниципальными районами и входящими в их состав поселениями в первую очередь разграничены следующие виды имущества:

- имущество, предназначенное для деятельности органов местного самоуправления, в том числе административные здания;

- имущество коммунального комплекса;

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения, в границах населенных пунктов;

- имущество библиотек;

- жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан;

- имущество, предназначенное для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенное для транспортного обслуживания населения;

- имущество для организации благоустройства и озеленения территории.

До 1 января 2009 года процесс разграничения имущества (в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 131-ФЗ) между муниципальными районами и входящими в их состав поселениями должен быть завершен.

В течение 2008 года практически во всех субъектах РФ максимальный объем работ предстоит провести по разграничению:

- земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности в соответствии с федеральным законодательством;

- объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

- имущества, предназначенного для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, организации защиты населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;

- архивных фондов, в том числе кадастра землеустроительной и градостроительной документации, а также имущества, предназначенного для хранения указанных фондов.

По состоянию на 1 ноября 2007 года законами субъектов РФ о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселениями, городскими округами, в целом по Российской Федерации имущество (в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 131-ФЗ) из собственности муниципальных районов передано в собственность 6604 вновь образованных городских и сельских поселений (55,12% от общего количества вновь образованных поселений), в том числе:

в ЦФО – 2019 вновь образованных поселений (69,66 %);

в СЗФО – 530 вновь образованных поселений (35,40 %);

в ЮФО – 1262 вновь образованных поселений (94,67 %);

в ПФО – 1821 вновь образованных поселений (60,57 %);

в УрФО – 117 вновь образованных поселений (25,49 %);

в СФО – 613 вновь образованных поселений (29,33 %);

в ДФО – 242 вновь образованных поселений (34,77 %)

Информация по каждому субъекту Российской Федерации представлена в приложении № 3.

Законами субъектов РФ о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселениями, городскими округами из собственности поселений имущество (в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 131-ФЗ) передано в собственность 20 вновь образованных муниципальных районов, в частности:

17 вновь образованных муниципальных районов в Ленинградской области;

1 вновь образованного муниципального района в Ненецком автономном округе;

1 вновь образованного муниципального района в Ямало-Ненецком автономном округе;

1 вновь образованного муниципального района в Иркутской области.

Законами субъектов РФ о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между вновь образованными муниципальными образованиями вследствие разделения муниципального образования имущество разграничено в Иркутской области (по 1 муниципальному образованию) и Кемеровской области (по 2 муниципальным образованиям).

В результате наделения городского поселения Рыбинск статусом городского округа принят Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 59-з «О разграничении имущества и имущественных обязательств между городским округом город Рыбинск и Рыбинским муниципальным районом».

Законы субъекта РФ о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями вследствие изменения их границ, влекущего отнесение территорий отдельных населенных пунктов одного муниципального образования к территории другого муниципального образования, приняты в Пермском крае (по 1 муниципальному образованию) и Костромской области (по 10 муниципальным образованиям).

По информации 42 субъектов РФ по состоянию на 1 октября 2007 года в целом по указанным субъектам РФ из федеральной собственности передано в муниципальную собственность 24275 объектов имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, общей стоимостью около 263 млрд. 402 млн. рублей.

8. Информационное обеспечение реформы местного самоуправления

С увеличением количества муниципальных образований особую актуальность представляют доступность информации об органах местного самоуправления и их деятельности, об издании конкретных муниципальных правовых актах, информирование населения по конкретным вопросам развития муниципального образования.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 131-ФЗ, в целях решения вопросов местного значения, органы местного самоуправления наделены рядом полномочий, среди которых - учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Кроме того, статей 68 Федерального Закона № 131-ФЗ предусмотрена возможность органам местного самоуправления выступать соучредителями межмуниципальных средств массовой информации.

По данным субъектов Российской Федерации, на территории 83 субъектов Российской Федерации (без учета городов Москвы и Санкт-Петербурга), с участием органов местного самоуправления были учреждены 1534 печатных средства массовой информации, в том числе 1222 СМИ с участием муниципальных районов, 378 с участием городских округов и 84 межмуниципальных печатных издания. Наименьшее количество учреждено с участием городских и сельских поселений- 25 печатных СМИ.

Необходимо заметить, что из 1222 районных СМИ и 378 СМИ городских округов учреждены без участия региональных администраций 693 и 329 СМИ соответственно.

Лидерами среди регионов Российской Федерации по количеству печатных СМИ учрежденных с участием органов местного самоуправления являются: Московская область - 73 печатных издания, Алтайский край - 66, Свердловская область - 55, Нижегородская область - 52, Ростовская область - 50, Саратовская область - 39.

Вместе с тем по данным субъектов Российской Федерации только 1289 муниципальных образований имеют собственный интернет-портал или интернет страницу. Стоит отметить положительный опыт Чувашской Республики по данному вопросу. На официальном портале органов власти Чувашской Республике созданы собственные интернет-страницы каждого из 317 муниципальных образований Республики, включая городские и сельские поселения. Интернет-страницы содержат информацию об органах местного самоуправления, размещаются муниципальные правовые акты, регулярно обновляются новости муниципальных образований.

Заключение

Результаты мониторинга хода реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2007 году, отраженные в данном сборнике подчеркивают, что требования Федерального закона № 131 в целом начали применяться в субъектах Российской Федерации в полном объеме с 1 января 2006 года.

Результаты реализации Федерального закона № 131-ФЗ в 2006 году в ряде субъектов Российской Федерации позволили пересмотреть законы об установлении границ муниципальных образований и наделении их соответствующим статусом, и в 2007 году продолжился процесс совершенствования территориальной организации местного самоуправления.

Если с начала 2007 года 55 субъектов Российской Федерации приступили к реализации Федерального закона № 131-ФЗ в полном объеме, то с 1 января 2008 года количество субъектов Российской Федерации возрастет до 68. В 16 субъектах Российской Федерации переходный период продлен до 1 января 2009 года.

В 2007 году увеличилось количество муниципальных образований, наделенных законами субъектов Российской Федерации полномочиями по решению вопросов местного значения, а принятие подобных законов субъектов Российской Федерации на 2008 год, равно как и признание ранее действующих законов утратившими силу, позволяет утверждать, что данная тенденция будет сохранена и в 2008 году.

Стоит отметить, что объем полномочий, законодательно закрепленный за вновь образованными поселениями, в действительности отличается от фактической ситуации с решением вопросов местного значения в поселениях.

Закрепленное законом право заключать соглашения с муниципальными районами о передачи части собственных полномочий на уровень района активно применяется в муниципальных образованиях.

Однако анализ сведений, представленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации, показывает, что в 2007 году по каждому из вопросов местного значения наблюдается рост количества муниципальных образований, решающих тот или иной вопрос местного значения самостоятельно, что является индикатором укрепления позиций местного самоуправления, особенно в поселениях, в том числе и вновь образованных, улучшения социально-экономических показателей развития, получения в собственность муниципального имущества, необходимого для качественного исполнения собственных полномочий.

В 2007 году Федеральный закон № 131-ФЗ был дополнен статьей об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, однако в ряде субъектов Российской Федерации подобные критерии уже разработаны и применяются для оценки качества реализации возложенных полномочий на органы местного самоуправления, качества решения вопросов местного значения. Отчасти вследствие этого в 2007 году были выявлены и случаи применения норм Федерального закона № 131-ФЗ об ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

Следствием принятия Федерального закона №25, а также внесение ряда изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ стало решение многих вопросов, связанных с муниципальной службой. В субъектах Российской Федерации принимаются и реализуются программы развития муниципальной службы, в той или иной форме проходит процесс обучения, повышения квалификации, переподготовки муниципальных служащих.

Регулярные совещания, семинары, конференции, проводимые как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации позволяют оперативно реагировать на изменения федерального законодательства в сферах разграничения полномочий и местного самоуправления, а также подчеркивают значимость успешной реализации Федерального закона № 131 для укрепления государства и развития гражданского общества, подтверждают заинтересованность власти и общественности в целенаправленном продолжении работы по совершенствованию разграничения полномочий между всеми уровнями публичной власти и укреплению местного самоуправления в Российской Федерации.